기념물, 혹은 비석을 남긴다는 건 예로부터 ‘결코 잊지 말아야 할 것’을 기리고 기억하기 위해 기록한 것이다. 우리에게 87년민주항쟁때의 기억은 어떠했는가. 그리고 우린 그것을 명확하게 기억하는가. 그리고 그것을 어떻게 기억하는가. 우리가 그것을 어떻게 기억하고자 했는지는 연세대에 전시돼 있는 이한열열사의 비석에 아로새겨져 있다.

비석을 볼 때엔 몇가지 눈여겨 볼 것이 있다. 첫째, 비석의 주인공이 무슨 말을 하고자 했는가? 둘째, 비석의 주인공은 어떻게 새겨져 있는가? 이 두가지측면에서 이한열열사의 비석은 다음과 같은 측면을 말하고 있다.

▲연세대학생회관옆에 위치한 이한열열사 추모비

비석의 주인공인 이한열열사를 위해, 비석에는 이러한 글귀가 남겨져 있다. ‘그대 가는가, 어디로 가는가…’ 이한열열사는 비극적인 죽음을 맞이했다. 그의 죽음은 민주화를 위해서도, 어떤 지병에 의해서도 아니다. 그저, 민주화운동을 하다 죽은 ‘한사람’일 뿐이다. 그러나 그의 죽음에서 우리는 두가지를 목도할 수 있다.

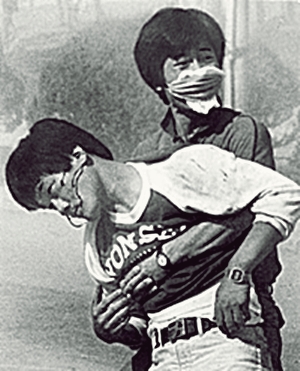

▲경찰이 쏜 최루탄 직격탄에 맞은 이한열열사, 이 사진이 6월항쟁에 도화선이 됐다

첫째, 그가 무엇 때문에 죽었는가? 그는 민주화운동을 하다가 비극적 죽음을 맞이했다. 내 개인적 소견으로는 그의 죽음은 민주화라는 목적의식을 지닌 것도 아니었고, 그 자신이 죽음을 바란 것도 아니었다고 생각한다. 세상 어느 누가 죽음을 바라겠는가! 그런 측면에서 그의 죽음은 매우 ‘우연적인’ 것이었다. 그러나, 그의 죽음으로 인해 그가 바라던 민주주의에 대한 열망은 폭발적으로 분출됐다. 그의 ‘우연한’ 죽음이 가져다 준 메시지는 너무도 ‘필연적으로’ 명확했다. ‘우리에게 민주주의를 달라!’ 그의 죽음은 ‘민주적인 사회’라면 상상할 수도 없는 비극적인 죽음이란 것을 모두가 공유하고 있던 셈이다.

▲87년 7월9일 진행된‘민주국민장’당시 추모인파는 서울 100만, 광주 50만 등 전국적으로 총160만명이었다.

둘째, 그의 죽음은 상징적인 것이었다. 다시 말하면, 우리사회에 ‘민주주의’라는 가치에 새겨진 것은 ‘정치적’이라기보다는 오히려 생명적 요소가 강했다. 우리사회는 전두환의 퇴진과 독재정권의 청산을 외치며 권리를 요구했지만, 그 이면에는 더 복합적인 가치가 들어있던 것이다. 생명에 대한, 그리고 생명을 뒷받침하는 존엄성에 대한 존중과 보장이 민주주의의 가장 근본적인 가치이다. 이한열의 죽음은 그런 측면에서 ‘민주주의의 죽음’으로 다가왔다. 권리의 짓밟힘보다, 한 소중한 생명의 비극적 죽음은, 그리고 그 죽음이 결코 자생적인 것이 아니라 타의에 의한, 그리고 정권에 의한 고의가 강하게 개입된 죽음이었단 것은 이땅에 민주주의에 대한 요구와 갈망을 더욱 근본적인 것으로 표출하도록 만들었다.

비석의 전면에 이한열열사가 맨위에 새겨져 있다는 것은, 그리고 그것이 흡사 예수를 연상케 하는 후광이 덧붙여져 있다는 것은 그의 죽음이 박제화된 것이 아니라 현재형임을 말해주고 있다. 예수의 죽음은 현존하는 것이다. 그리고 이한열열사의 죽음 역시 현존하는 것이다. 그리고 그것은 과거의 기억으로 ‘박제’되지 않고 현재형으로 살아있다. 이한열열사를 기억하고자 하는 사람들은 그의 ‘기억’을 보존하고 싶었을 것이다. 그의 글귀는 앞서 말했다시피 ‘그대 가는가’로 시작하고 있다. 누가, 어디로 가는가? 그것은 이한열열사가 죽음으로써 스틱스강을 건널 때를 묘사하는 것만은 아닐 것이다. 그의 기억이 박제화돼 기억의 저 건너편으로 가는 것을 의미할 것이다.

▲연세대에서 진행된 이한열열사 26주기추모제

다른 한편에서, 이한열열사의 죽음은 의도된 죽음이었다. 정권의 가혹한 탄압이 의도한 죽음이다. 그의 죽음은 우연적 산물이지만, 그의 눈에 박힌 최루탄은 정권이 쏜 것이다. 그런 점에서 이한열열사의 죽음은 의도된 것이다. 또다른 측면에서, 그의 죽음은 상징화됐다. 그의 죽음은 민주화를 갈망하던 수많은 사람들의 목소리가 점화된 결과였다. 그렇지 않고서야 그의 죽음은 상징화될 수 없다. 수많은 사람들의 목소리는 이한열열사의 죽음을 통해 표면화됐다. 이한열열사는 ‘음지에서’ 싸웠지만, 그의 죽음은 양지화된 것이다.

어떻게 양지화됐는가? 민주주의를 요구하던 수많은 사람들의 목소리가 그를 양지로 끌어올렸다. 그렇기에 그의 죽음은 ‘의도된’ 것이다. 아니, 정확히는 그의 죽음은 ‘의도적으로’ 상징화됐다. 그것은 자연스러운 결과물이다! 비석에 새겨진 이한열열사의 머리 아래에, 이한열열사를 향해 뻗어있는 수많은 손길은 그를, 그리고 그의 민주주의를 수면위로 올리기 위한 노력과 투쟁의 결과물이다.

▲우리는 지금, ‘아래로부터의 민주주의’를 요구하고 있다.

우리는 이한열열사를 모를 수 있다. 그리고 그의 얼굴을 모를 수 있다. 그러나 그의 기억과, 그가 바라던 세상과, 그의 민주주의를 바라는 많은 사람들의 손길과 소망을 느낄 수는 있다. 우리의 4차원적인 요구와 욕망은 비석이라는 2차원에 새겨져야 했다. 극단적으로, 우리는 이한열열사를 기억하지 못한다. 그러나 그의 민주주의를 기억할 수는 있다. 그것은 아래로부터의 투쟁으로 쟁취되는 것이고, 아래로부터의 목소리에서부터 성립하는 민주주의다. 우리는 지금, 아래로부터의 민주주의를 요구하고 있다. 이한열열사는 아직 살아 있다.

최태준(인천대)

*기고글임을 밝힙니다.